瓦屋根の耐震性って実際どうなの?重い屋根の危険性と軽い屋根にするメリットとは?工事の際の注意点や補助金事業なども解説!

2025.04.12 (Sat) 更新

みなさんこんにちは!

春、来ましたね~!!!

ここ最近の気温が快適過ぎて…一年中朝も昼も夜もこの気温であって欲しいものです…!

ただ最近はゲリラ豪雨が多く、晴れている日でも傘が無いと何となくそわそわしてしまいます(*_*;

さて、本日のテーマは【瓦屋根の耐震性の危険性】についてです!

目次

- 長年問題視されている、瓦屋根の「耐震性の低さ」

- 瓦屋根はなぜ耐震性の危険があると言われるのか

- 1.重い

- 土葺き屋根とは?

- 2.固定力が甘い

- ガイドライン工法とは?

- それに伴う補助金を出している自治体も!

- 瓦屋根は災害後の処理も一苦労

- 耐震性向上のため、瓦屋根を金属屋根に変える住宅が急増中

- メリット・デメリット

- メリット

- デメリット

- なぜ金属屋根(ガルバリウム鋼板)に交換するの?

- 瓦屋根から金属屋根への葺き替えでかかる金額と費用を左右するポイント

- 土葺きかどうか

- 屋根材の種類

- 屋根の軽量化は【耐震改修工事】にも含まれる

- ①基礎部分の補強

- ③柱などの補強

- ③壁の増設や筋かいの設置

- ④屋根の軽量化

- 耐震基準とは?

- 耐震改修工事に対して助成金・補助金制度を導入している自治体は多い

- シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

長年問題視されている、瓦屋根の「耐震性の低さ」

瓦屋根は、古くから日本建築の象徴として住宅のみならず寺院や歴史的な建築物にもよく使われている、伝統的な屋根材です。

そして、屋根材の中でも非常に耐久性の高い屋根として知られています。

特に、自然の粘土から作られた陶器瓦(粘土瓦)は石やガラスと同様の「無機物」であるため自然環境の影響を受けにくく、紫外線や温度変化にも左右されることがありません。その耐久性の高さから50年間はメンテナンスが不要とされ、寿命は半永久的とも言われています。

おしゃれで、メンテナンス不要で、長持ち。一見非の打ち所の無いように見える瓦屋根ですが、長年「耐震性の低さ」が問題視されており、近年では耐震性を考慮して瓦屋根を軽量な屋根材と交換する工事が、国や自治体からも推奨されています。

必ず交換しなくてはいけないという訳ではありませんが、陶器瓦などの瓦屋根を採用している住宅はそもそも築年数が古い建物が多く、建物を長持ちさせるためにも、屋根材の交換を検討される方が増えているのが現状です。

今回のブログでは、なぜ瓦屋根は耐震性が低いのか、そして瓦屋根を軽量屋根に交換するメリットや注意点、それに伴う補助金制度なども紹介していきます。もし今瓦屋根の修理やメンテナンスを検討している方は、是非参考にしてみてください!

日本は世界屈指の地震大国であり、台風、土砂崩れなども多発する災害大国でもあります。

いつ来るか分からない大地震や台風などの大規模災害に備えて、このブログが少しでも皆様が住宅の耐震性を意識するきっかけになれば幸いです。

瓦屋根はなぜ耐震性の危険があると言われるのか

1.重い

瓦屋根はとにかく重いです。

2024年時点での建築基準法では、各屋根材は「非常に重い屋根」「重い屋根」「軽い屋根」の3つに分類されていました。

瓦屋根はその中で「非常に重い屋根」「重い屋根」に分類されています。1㎡あたりの重さはスレート屋根のほぼ2倍、さらに重さがかかる土葺き屋根の場合は3倍となっています。

| 屋根の種類 | 重さ | 分類 |

| 土葺き屋根 |

約60㎏/㎡ |

非常に重い屋根 |

| 瓦屋根 |

約42㎏/㎡ |

重い屋根 |

| スレート |

約20㎏/㎡ |

軽い屋根 |

| アスファルトシングル |

約12㎏/㎡ |

|

| 金属屋根(ガルバリウム鋼板) |

約5㎏/㎡ |

※この分類は構造計算(建築物の安全性を確認するための計算)においての基準値とされてきましたが、2025年4月より建築基準法の改正によってこの分類は廃止され、

太陽光発電パネルの搭載可否などの条件を加え、今までよりも実態に合った条件で計算することとなっています。表に関しては参考としてお考えください。

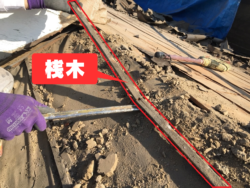

土葺き屋根とは?

土葺き屋根とは、屋根一面に大量の土を敷き詰めた上から瓦を重ねて固定する「土葺き工法(湿式工法)」によって施工された屋根です。

元々重い瓦屋根に土の重さがプラスされているため、非常に重量があるのが特徴です。

屋根を重くして建物の重量が増えることで建物が安定するなどのメリットがありましたが、関東大震災で多くの土葺き屋根の家屋が壊滅したことをきっかけに耐震性に悪影響があるとして、それ以降から現在まで、土葺き工法で瓦屋根を施工することは無くなりました。

しかし昭和初期までは主流な施工方法だったため、築年数の古い家などでは未だに土葺き屋根の住宅は多く存在しています。

土葺き屋根

土葺き屋根

屋根の重さと建物の重量は比例しているため、屋根が重くなり、建物全体の重さが増えるとそのぶん建物を支える基礎や柱などの構造部分に負荷が掛かります。

また、屋根は建物の最上部に位置しているため、屋根が重いと建物の重心が高くなります。重心が高いと振動が加わった際に揺れが大きく、また揺れる時間は長くなります。

このように屋根が重いと建物にかかる負荷が増えるため、耐震性が低下してしまうのです。

2.固定力が甘い

現在の瓦屋根は、「乾式工法」と呼ばれる施工方法が主流です。

乾式工法とは、桟木と呼ばれる木の棒を屋根面に取り付け、そこに瓦を引っ掛けて固定していく方法です。

桟木

桟木

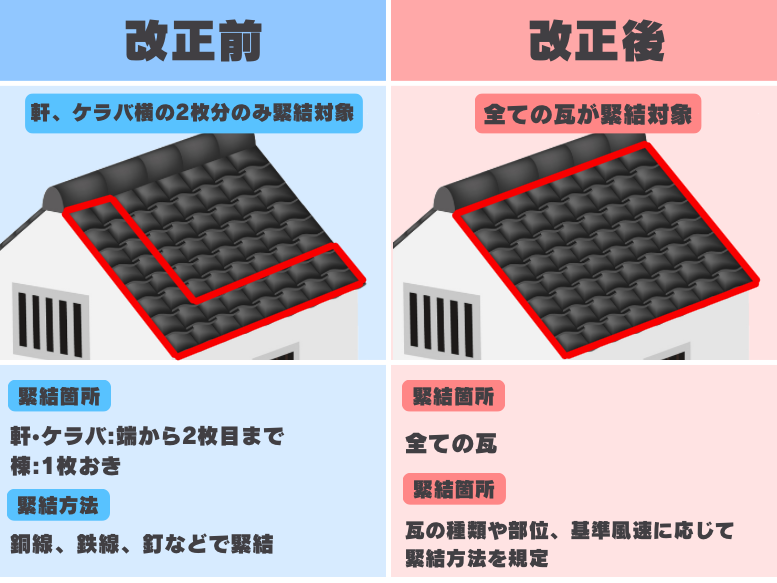

2000年以前の瓦屋根は、瓦4枚につき1本の釘を使って固定しており、各瓦同士は緊結されておらず軒とケラバ付近の瓦のみが緊結されている状態だったため、地震や強風に脆い造りとなっていました。

そこで、2001年(平成13年)に「ガイドライン工法」と呼ばれる瓦屋根の施工方法が制定され瓦屋根の緊結に関してルールが設けられるようになり、2022年にはさらに改正されて緊結することが義務化されました。

しかし、ガイドライン工法ができる前(2000年以前)に建てられた瓦屋根の住宅の場合、台風や強風の際に瓦が吹き飛んだり、地震の際には瓦が脱落するなどの危険性があります。

また、乾式工法を採用している屋根でも棟瓦(棟板金の瓦バージョン)だけは土と漆喰で固定する湿式工法で施工されていることが多く、こちらも固定力が低いため、地震や台風の際に棟瓦が崩れるという被害も続出しています。

ガイドライン工法とは?

ガイドライン工法とは、一般社団法人全日本瓦工事業連盟が制定した「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」のことで、地震や強風に強い瓦屋根を実現するために定められた施工方法を示したものです。

平成12年、建設省(現在の国土交通省)が全国の自治体ごとに、台風や強風でも瓦が飛ばされないような工事の指標となる「基準風速」を定め、この基準風速に従って瓦屋根工事を実施するように指示しました。

この安全な瓦屋根づくりのための標準施工方法が、ガイドライン工法です。

|

2000年以前 |

2001年~2021年 | 2022年以降 |

|

ガイドライン工法制定前 |

ガイドライン工法 制定 ※強制ではない |

ガイドライン工法の改正 新築・増築の場合は一部の内容が義務化へ |

その後、2022年(令和4年)1月に一部内容が改正され、新築・増築の建物を対象にすべての瓦同士の緊結が義務化されました。

また、緊結方法も従来は銅線や釘などのバラバラな方法を採用していましたが、改正後は瓦の種類や部位によってそれぞれ緊結方法に規定が生まれました。

それに伴う補助金を出している自治体も!

ガイドライン工法は新築・増築の建物が対象ですので、既存の瓦屋根は対象に含まれていません。

しかし一部の自治体では、既存住宅の瓦屋根の耐風診断および耐風改修工事に係る費用の一部を補助する事業として、ガイドライン工法を満たしていない瓦屋根全てを対象に、改修工事の補助金が出る可能性があります。

例:千葉市ホームページ「住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度」

これらの事業は令和3年に開始された新しい補助金事業のためまだあまり周知されていませんが、もしこれから瓦屋根の補修工事を行おうと考えている方は補助金を使ってお得に工事ができる可能性がありますので、まずはお住まいの自治体が補助金事業を行っているか、電話やホームページなどで確認してみてください。

瓦屋根は災害後の処理も一苦労

瓦屋根の耐震性に関して解説してきましたが、忘れがちなのが実際に災害が起こった後の屋根材の処理に関してです。

大きな地震や災害によって倒壊した屋根の瓦はいわゆる瓦礫(がれき)です。

地震による建物の倒壊などで発生した瓦礫はインフラ復旧の障害となるため可能な限り迅速な処理が求められますが、瓦は一枚一枚が重いため処分するには労力を要するだけでなく、

中途半端に屋根に瓦が残っている場合、緊結されている屋根材を剥がすのに時間がかかり、大規模な災害時には処理能力が追いつかないという問題があります。

しかし、この処理が遅れると二次災害のリスクも高まってしまいます。

また被災地においては、災害で出たゴミを無償で処分する場合、自治体が指定する集積場に被災者自身が持ち込む必要がありますが、重い瓦を自分で持てる量には限界があります。

もし、災害によって車を失ってしまっていたら?高齢の方がひとりで回収しなければいけない状況だったら?このような万が一のリスクを考慮すると、瓦は災害後も処理しにくい屋根材なのです。

一方、金属屋根は軽いため簡単に撤去する事ができ、設置後の屋根材もバールなどで簡単に剝がすことが出来ます。また金属はリサイクルできるため、集積場に持って行かなくても買取り業者が回収してくれる可能性もあります。

重い瓦屋根よりも軽量な金属屋根の方が災害後の処理もしやすいため、だからこそ国や自治体も積極的に金属屋根への葺き替えを推奨しているのかもしれません。

【災害発生後の瓦屋根と金属屋根の違い】

|

瓦屋根 |

金属屋根(ガルバリウム鋼板) | |

| インフラへの影響 |

瓦礫を退かすのは時間がかかるため、復旧を妨害する |

軽いため、簡単に撤去できる |

| 屋根材を剥がす際 |

緊結されていると剥がすのは困難 |

簡単に剥がせる |

| 屋根材の処分 |

重いため時間と労力がかかる |

軽いため安易・また買取業者が引き取ってくれることもある |

|

応急処置(ブルーシート貼り) にかかる期間 |

2人で半日 |

1人で2時間 |

耐震性向上のため、瓦屋根を金属屋根に変える住宅が急増中

上記では、地震や自然災害における瓦屋根の危険性について解説してきました。

瓦屋根は重く、建物の重量が大きくなり揺れや衝撃によって建物に負担がかかりやすくなってしまいます。

そこで、近年では耐震性を高めるために瓦屋根を軽量な金属屋根に葺き替える工事が増加しています。

葺き替え工事とは、元々設置されている屋根材を撤去し、新しい屋根材を設置するという屋根改修工事の一種です。

工事の際には屋根材のみならず野地板の点検や補修も行い、さらにルーフィング(防水シート)も交換するため、屋根を構成する部材をすべて交換して新しくするイメージです。

古い屋根材の撤去費用がかかるため施工費用は高めですが、劣化の原因を根本から補修してほぼ新築時に近い状態に戻すため、耐久性が大幅に向上するのが最大の特徴でありメリットです。

また、葺き替え工法と似ている施工方法で「カバー工法」というのがありますが、これは既存屋根の上から新しい屋根を設置する方法のため、表面がデコボコしている瓦屋根ではカバー工法は出来ません。

葺き替え工法について詳しくは下記のブログをご覧ください!▽

カバー工法より高額って本当?いつ頃メンテナンスすればいい?様々な【屋根葺き替え工法】についての基礎知識を解説!

メリット・デメリット

瓦屋根を金属屋根(ガルバリウム鋼板)に葺き替えるメリット・デメリットは以下になります。

|

メリット |

デメリット |

|

・屋根が軽くなる ・新築同様となるため長持ちする ・耐風性が向上 ・瓦屋根よりも施工できる業者が多い |

・施工費用が高め ・工期が長い ・沿岸部では不向き(潮風の影響で腐食しやすいため) |

メリット

●屋根が軽くなる

金属屋根(ガルバリウム鋼板)に交換することによって、屋根の重さは瓦屋根の約10分の1以下となります。

よって建物にかかる負荷が減り、耐震性向上に繋がります。

●新築同様となるため長持ちする

先述したように屋根を丸ごと交換するため、新築時に近い耐久性となり、建物全体の寿命も延ばすことが出来ます。

●耐風性が向上

瓦屋根の固定方法は強風や台風、強い揺れなどに弱い傾向がありますが、金属屋根(ガルバリウム鋼板)はビスや釘で屋根材一枚一枚をしっかりと固定しているため、強風・台風に強く、剝がれにくくなります。

●瓦屋根よりも施工できる業者が多い

瓦職人は近年減少傾向にあり、瓦屋根を施工できる業者が限られてきています。

金属屋根は近年需要が高まってきているため施工できる業者も多く、災害時や急いで工事を行いたい場合でも業者が見つかりやすい点がメリットです。

デメリット

●施工費用が高め

瓦屋根の葺き替え工法では、既存屋根の撤去費用や廃材処分費用がプラスされることによって施工費用が高額になってしまいます。

●工期が長い

既存屋根の撤去作業というのは費用だけでなく期間も要します。大体12~20日程度の工期がかかると考えておきましょう。

●沿岸部では不向き

ガルバリウム鋼板の金属屋根は耐食性に優れていますが、潮風の影響を強く受ける沿岸部は腐食が発生する可能性があるため、あまり適していません。

なぜ金属屋根(ガルバリウム鋼板)に交換するの?

葺き替え工法で最も多いのは瓦屋根をガルバリウム鋼板の金属屋根に交換するケースですが、スレートやアスファルトシングルなどに葺き替えることもできます。

しかし、シャインでもやはり葺き替え工法では金属屋根(ガルバリウム鋼板)への葺き替えを推奨しています。

理由としては、金属屋根(ガルバリウム鋼板)が最も軽く、耐久性が高いからです。

金属屋根(ガルバリウム鋼板)の重さは瓦屋根の10分の1以下で、全ての屋根材の中で最も軽量です。先述したように、同じ壁量でも屋根が軽い方が建物全体の重量が小さくなるため、地震の揺れによる建物への負担も小さくなり、耐震性は格段にアップします。

また、ガルバリウム鋼板は耐久性が非常に高く、耐用年数も約25~35年と長寿命の屋根材です。

ひび割れやカビ・コケなどに強いだけでなく、独自の「自己修復作用」がはたらくことで、表面に傷が発生しても内部の鉄部分まで腐食が及ぶことを防ぐため錆びにくいという性質があります。

これだけの高性能がゆえにスレートやアスファルトシングルと比べて少し初期費用が高い傾向がありますが、長期的に見た時に性能面とメンテナンスのトータルコストを考えて、コストパフォーマンスに優れているのはガルバリウム鋼板なのです。

金属屋根(ガルバリウム鋼板)について詳しくは下記のブログをご覧ください!▽

現在屋根材シェア率ナンバーワン!高耐久且つ軽量で耐震性に優れた屋根材【金属屋根(ガルバリウム鋼板)】について徹底解説!

瓦屋根から金属屋根への葺き替えでかかる金額と費用を左右するポイント

葺き替え工法の相場はおよそ120万-250万がボリュームゾーンであると言われており、屋根の面積や劣化状況によって左右されますが、瓦屋根から金属屋根への葺き替えの場合はこの範囲の中では比較的高め寄りの金額と考えておきましょう。

その他にも、金額を左右する要素はいくつかあります。▽

土葺きかどうか

土葺き屋根は瓦を固定するために「土」を使用している瓦屋根のことです。

土葺き屋根を葺き替える際は、瓦の撤去費用だけでなく、土の撤去・処分費用、そして土と瓦の重みで歪んだ野地板(屋根の下地)を補修して整えるための費用がプラスでかかるため、それ以外の瓦屋根と比べて葺き替え費用が高額になります。

屋根材の種類

葺き替える金属屋根材の種類によっても、金額は大きく左右されます。

例えば、金属屋根の中でいま最もメジャーなのは「ガルバリウム鋼板」ですが、このガルバリウム鋼板の改良版で「SGL鋼板」というものがあります。

SGL鋼板の屋根材「スーパーガルテクト」

SGL鋼板の屋根材「スーパーガルテクト」

SGL鋼板は、従来のガルバリウム鋼板のめっき層を強化して耐食性をさらにアップさせた商品で、高性能なぶん単価もガルバリウム鋼板よりも高額であり、さらにそのSGL鋼板の中でもグレードによって価格が異なるのです。

使用する商品によって全体の施工費用が大きく異なってくるということ、そして基本的に使用する屋根材のグレードと工事費用は比例するということを理解しておきましょう。

屋根の軽量化は【耐震改修工事】にも含まれる

「耐震改修工事」という言葉をご存じでしょうか?

耐震改修工事とは地震の影響によって建物が倒壊するのを防ぐために行う工事のことで、耐震性が不十分である建物に対して既定の耐震基準に適合するように工事を行い、地震に対する安全性・耐久性を向上させることを目的としています。

事前に耐震診断を行い、その結果耐震性能が不十分であるとされた建物に対し、状況に応じて以下の4つの改修工事を行います。この改修工事を【4大耐震改修工事】といいます。▽

①基礎部分の補強

基礎とは、地面と建物の間にあるコンクリート部分のことを指し、住宅の土台となり建物の重さを地盤に伝えて建物を支える働きを持ちます。

基礎には鉄筋を入れることが義務付けられていますが、耐震基準を満たしていない建物などは鉄筋が入っていない場合があります。その場合、既存の基礎に補強鉄筋を入れて基礎を増し打ちするなどして補強します。

③柱などの補強

木造住宅は柱と梁を組み合わせるだけの構造となっているため、地震や衝撃によって建物に負荷が掛かると接合部分に力が集中しやすく、そこから歪みなどが生じるリスクがあります。

そこで、柱や土台、筋交いなどの接合部分に錆びないステンレス製の専用の金物を取り付けて補強し、さらに場合によっては柱同士の間に筋交いを追加することで、地震で揺れた際に生じる歪みを抑制したり、揺れ自体を低減する効果があります。

③壁の増設や筋かいの設置

壁に強度を持たせるため、筋交いを入れたり構造用合板を使用します。

筋かいの設置とは柱と柱の間にバツ印に構造材を設置する工法で、この工法によってひし形に変形しやすい四角形に対角線を加えて形の崩れにくい三角形を作り、ゆがみを抑えます。

④屋根の軽量化

陶器瓦などの重い屋根を軽量の金属屋根に変更します。

重さのある屋根材を軽量な材質の屋根材に取り替えることで耐震性を高めます。

実際、過去に起こった阪神淡路大震災や東日本大震災などの大規模地震ではこのような古い木造住宅の瓦屋根に被害が多くみられ、柱が折れたり瓦が落下するなどの被害もあったことから、現在、屋根の軽量化は国や自治体を挙げて非常に重視されています。

耐震基準とは?

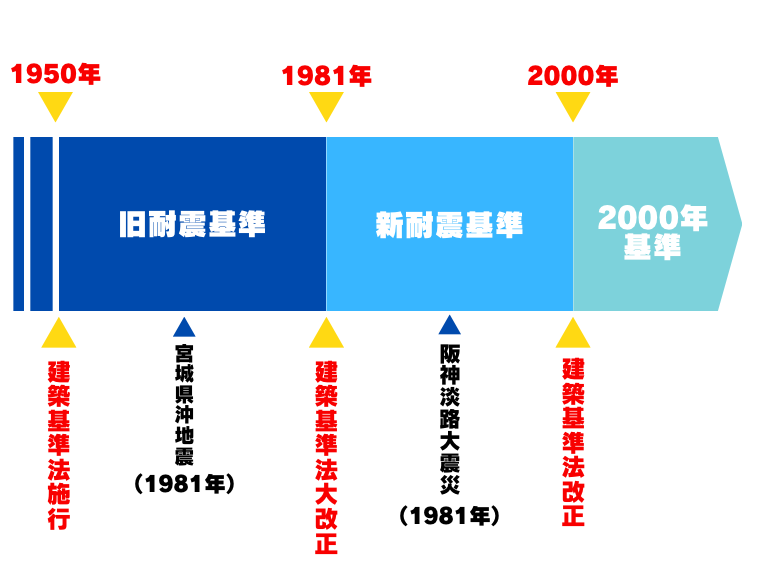

耐震基準とは地震に対して建物が安全であるための基準で、建築基準法によって定められています。

1950年に制定されて以来過去に2回の改正を行っており、

・1981年(昭和56年)までの【旧耐震基準】

・2000年(平成12年)までの【新耐震基準】

・2000年(平成12年)以降の【2000年基準(新・新耐震基準)】

の3つに分けられています。

|

旧耐震基準 |

新耐震基準 | 2000年耐震基準(新・新耐震基準) | |

|

対象期間 |

1950年 ~ 1981年5月31日まで |

1981年6月1日 ~ 2000年5月31日まで |

2000年6月1日 ~ |

|

内容 |

震度5程度の地震が発生した際に 「倒壊しない」ことを目的として設計 |

建物に大きな水平力(横方向にかかる力)が加わったときに、 柱や梁などがどの程度の力まで耐えられるかどうかを重視 |

木造軸組工法の耐震壁の配置がバランスしているかどうかを確認する 「四分割法」という規定が導入 |

耐震改修工事に対して助成金・補助金制度を導入している自治体は多い

近年では、耐震性の向上や省エネ対策として国が行っている補助金制度があったり、住宅のリフォームに関して補助金・助成金制度を取り入れている地方の自治体が増えています。

そして勿論、耐震改修工事による屋根の軽量化も例外ではありません。▽

【千葉県・埼玉県の一部自治体で行われている補助金・助成金事業一覧】

|

自治体 |

補助金・助成金制度 | リンク |

| 市川市 |

・あんしん住宅助成制度 ・市川市耐震診断・耐震改修工事の助成制度 |

|

| 松戸市 |

・松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費助成 ・松戸市木造住宅耐震改修費補助金 |

|

| 野田市 |

・戸建て木造住宅の耐震診断費及び耐震改修工事費の助成制度 |

|

| 流山市 |

・木造住宅耐震改修助成事業 |

|

| 三郷市 |

・木造一戸建て住宅の耐震診断・耐震改修補助制度・木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度 |

★木造一戸建て住宅の耐震診断・耐震改修補助制度 |

瓦屋根の金属屋根への葺き替えを検討されている方は、一度補助金や助成金について調べてみるのをおすすめします。

しかし、補助金や助成金を受け取るには

・補助金を受ける人(申請者)の条件

・補助金を受ける建物の条件

・補助対象工事を行う施工業者の条件

などいくつもの条件があり、中には

●施工業者は市内に本店または支店を置く業者に限る

●市内の施工事業者登録を受けた事業者のみの施工に限る

など、施工業者の選択肢の幅を狭めてしまうような条件もありますので、見積りは事前に複数の業者から取っておくのがオススメです。

そのほか、申請の流れや注意点などの詳しい情報に関しては以下のブログで解説していますので、ぜひご覧ください!

多くの補助金・助成金事業は4月の上旬までに情報が解禁されることが多く、申請期限を設けている自治体もありますので、お早めに!▽

シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

有資格者による確かな診断力を武器に、お客様に最も合った提案をさせていただきます。

そしてシャインは常時

『無料見積もり』『無料診断』『無料相談』

を行っております!

外壁塗装や屋根リフォームは、初心者の方にとっては不安な事も多いだろうと思います。

シャインでは、そんなお客様の疑問や不安に寄り添えるように、具体的で丁寧な説明・対応を心掛けております。

外壁塗装・屋根リフォームで分からない事や不安な事がございましたら、どんな些細な事でも構いません。

お気軽にシャインまでお問い合わせ下さい!

★流山市では、屋根材や塗料を実際に見て、気軽に相談ができるショールームをオープンしております!★

来店予約フォームはこちらから!※予約なしでもご来店いただけます!

無料診断依頼

無料診断依頼