【パッと見てわかる!】切妻・寄棟・片流れ屋根の違いと特徴を解説

2025.10.17 (Fri) 更新

みなさんこんにちは!

近年、流山市も新しい住宅地が増えて、おおたかの森やセントラルパークのあたりを歩いていると、オシャレな屋根の家が本当に増えましたね!

昔ながらの三角屋根(切妻)もあれば、モダンな片流れ屋根、ちょっと重厚感のある寄棟屋根もあって、見ているだけでも楽しくなります。

でも実はこの「屋根の形」見た目の違いだけじゃなくて、雨の流れ方・風の受け方・メンテナンスのしやすさまで違ってくるんです。

そこで今回は、流山市でもよく見かける切妻(きりづま)・寄棟(よせむね)・片流れ(かたながれ)屋根の違いを流山市の気候や暮らしに合わせて分かりやすく解説していきます。

さて、本日のテーマは【切妻・寄棟・片流れ屋根の違い】についてです!

目次

- あなたの家の屋根はどの形?

- 【日本の定番】切妻(きりづま)屋根

- 切妻屋根の特徴

- 切妻屋根のメリット

- 切妻屋根のデメリット

- 【重厚感と安定感】寄棟(よせむね)屋根

- 寄棟屋根の特徴

- 寄棟屋根のメリット

- 寄棟屋根のデメリット

- 流山市での寄棟屋根のポイント

- 【モダンでスタイリッシュ】片流れ(かたながれ)屋根

- 片流れ屋根の特徴

- 片流れ屋根のメリット

- 片流れ屋根のデメリット

- 流山市での片流れ屋根のポイント

- 気をつけたいメンテナンスの極意

- 切妻屋根のメンテナンス箇所

- 棟板金のチェック

- 破風板のチェック

- 寄棟屋根のメンテナンス箇所

- 棟部分の劣化チェック

- 谷板金の劣化チェック

- 片流れ屋根のメンテナンス箇所

- 頂部の棟(けらば・棟板金)のチェック

- 雨仕舞(あまじまい)のチェック

- すべての屋根に共通する「極意」

- シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

あなたの家の屋根はどの形?

【日本の定番】切妻(きりづま)屋根

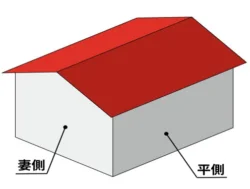

切妻屋根の特徴

本を開いて伏せたような、三角のシルエットが特徴。屋根の頂上(棟)から2方向に傾斜しています。「おうちの絵」を描くときの形と言えば、この切妻屋根が最も多いかもしれません。

デザインイメージ:素朴、温かい、シンプル、オールマイティ。

見分け方:正面から見て、三角形の壁(妻側)が見えるのが特徴です。

切妻屋根のメリット

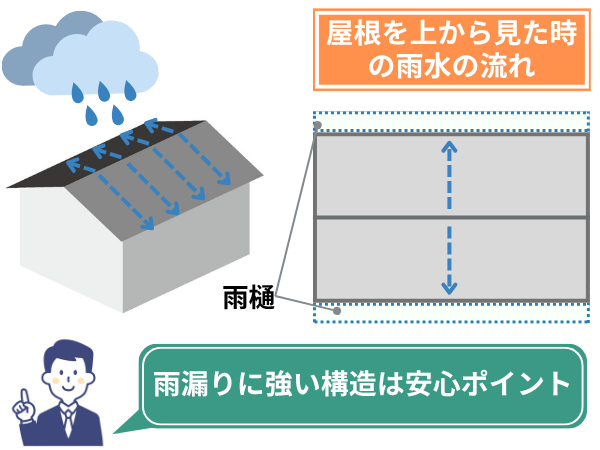

1.雨漏りしにくい構造

屋根の面が2つだけで谷(屋根の交差部分)がないため、雨水の排水性がとても良いです。

流山市は梅雨時期や秋雨の時期に雨が多い地域なので「雨漏りに強い構造」は大きな安心ポイントです!

2.コストを抑えやすい

構造がシンプルな分、施工の手間が少なく費用を抑えやすいのも魅力。

リフォームや葺き替えの際も作業しやすく、メンテナンス費用も抑えられます。

3.通気性が良く、屋根裏が快適

屋根裏の換気を取りやすく、夏場でも熱がこもりにくい構造です。

省エネにもつながり、エアコンの効きも良くなります。

切妻屋根のデメリット

1.妻側(つまがわ)の外壁が劣化しやすい

屋根の端が三角になっている「妻側」には、一般的に軒(のき)が少ないか、まったくないことが多いため、外壁や破風板(はふいた)に雨や紫外線が直接当たりやすいです。

そのため、他の屋根形状に比べて、妻側の外壁は定期的な塗装やメンテナンスが必要となります。

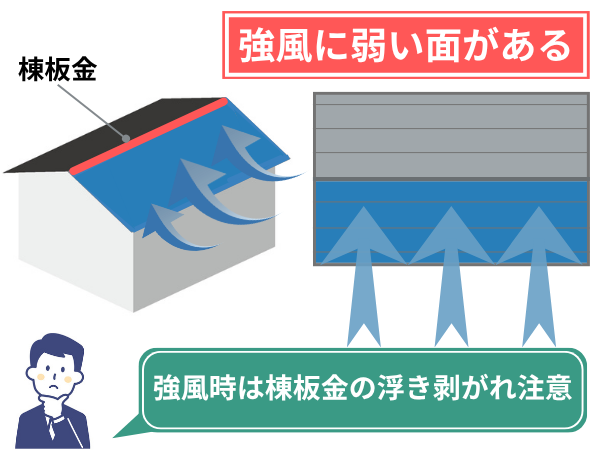

2.強風に弱い面がある

シンプルな形状のため、風圧の影響を受けやすい側面があります。特に強風時には、屋根の頂点にある棟板金(むねばんきん)が浮いたり、剥がれたりするリスクがあり、定期的な点検が必要です。

3.デザインが単調になりやすい

非常にスタンダードな形状であるため、個性的な外観を求める方には物足りなく感じる場合があります。工夫を凝らさないと、周囲の家と似たようなデザインになりやすい傾向があります。

流山市での切妻屋根のポイント

・流山の厳しい夏には、切妻屋根の高い通気性が、屋根裏の温度上昇を防ぎ、二階の住環境改善に役立ちます。

・シンプルなので、区画整理された新しい住宅地でも、和風・洋風問わず周囲の景観に馴染みやすいです。

・南流山や江戸川沿いは風の通りが強い日も多いエリアです。

切妻屋根の場合、破風板(はふいた)や雨樋の塗装・固定の点検を定期的に行うと、長持ちします!

【重厚感と安定感】寄棟(よせむね)屋根

寄棟屋根の特徴

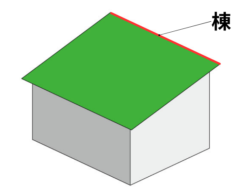

頂上の棟から、4方向に傾斜しているタイプ。家の四方全てに屋根の軒(ひさし)があるため、どっしりとした安定感があります。

デザインイメージ:重厚、落ち着き、和風・洋風問わず高級感。

見分け方:どの角度から見ても屋根の傾斜面が見え、四方に軒が出ているのが目印です。

寄棟屋根のメリット

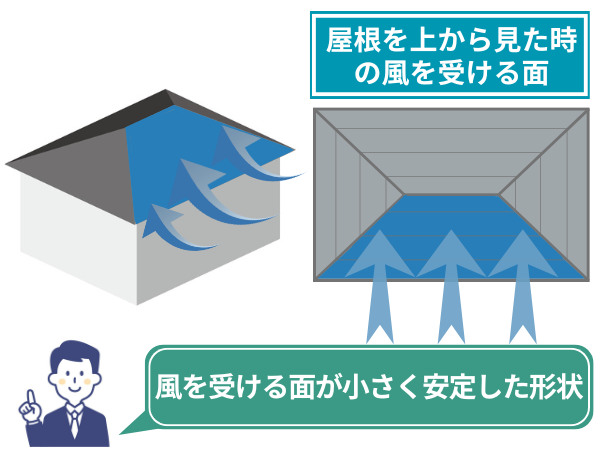

1.風に強い構造

寄棟屋根は四方向すべてに屋根があるため、風を受け流すような形になっています。

強風や台風の影響を受けにくい、非常に安定した形状です。

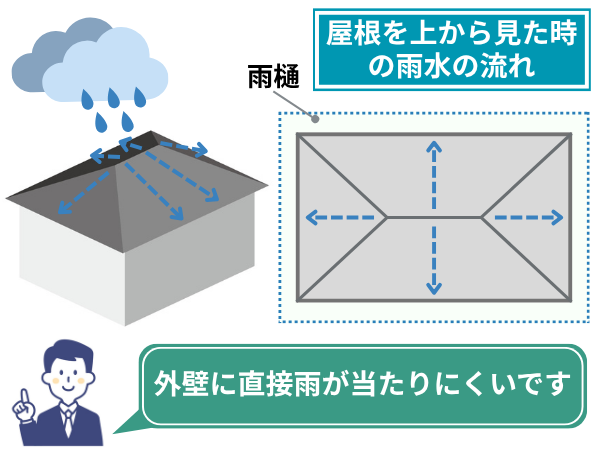

2.外壁が汚れにくい

四方向すべてに軒(のき)があるため、外壁に直接雨が当たりにくく、外壁の汚れや劣化を防げます。

塗装や外壁材の持ちが良くなる点も大きなメリットです。

3.法規制に対応しやすい

建物全体の高さを抑えやすいため、都市部などで厳しい「高さ制限(北側斜線制限など)」がある土地でも採用しやすいというメリットがあります。

寄棟屋根のデメリット

1.施工コストが高め

屋根面が4面あるため、材料費や施工手間が増えます。棟や谷(屋根の交わる部分)も多く、切妻屋根に比べて工事費はやや高くなる傾向があります。

2.雨漏りリスク箇所が多い

棟や隅棟といった接合部が多くなるため、切妻屋根と比べて雨水の侵入リスク箇所が増えます。

特に屋根の面同士が交わる「谷」の部分は、雨水やゴミが集まりやすく、雨漏りリスクが高くなる箇所です。

谷板金の劣化や詰まりがあると、雨水が逆流してしまうことも。

3.屋根裏の換気が取りにくい

屋根が四方から下がる形状のため、屋根裏のスペースが狭くなりやすく、熱や湿気がこもりやすいです。結露やカビの発生を防ぐために、高性能な棟換気などの工夫が必要になります。

流山市での寄棟屋根のポイント

・千葉県内でも近年は大型台風への意識が高まっています。寄棟の安定性の高さは、大切な家を守る上で大きな安心感をもたらします。

台風の被害が比較的少ない地域ではありますが、秋雨前線の長雨やゲリラ豪雨の際には、屋根の谷部分(水が集まる箇所)に水が溜まりやすくなります。

谷板金の劣化やコーキングの切れが原因で雨漏りが起きるケースも。

築10年以上経っているお宅は、点検しておくと安心です。

【モダンでスタイリッシュ】片流れ(かたながれ)屋根

片流れ屋根の特徴

一枚の屋根面が一方向に傾斜しているシンプルな形状。切妻屋根を半分にしたような形です。

デザインイメージ: スタイリッシュ、モダン、シャープ、近代的。

見分け方: 屋根全体が一つの大きな斜面になっているのが特徴です。近年、新築で特に人気が高まっています。

片流れ屋根のメリット

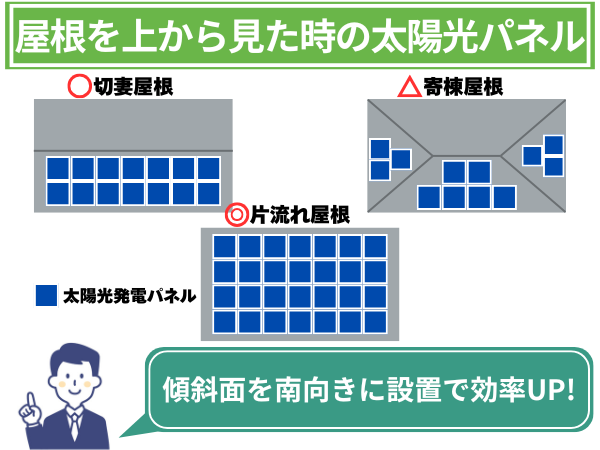

1.太陽光パネルを効率的に設置できる

屋根面が一方向だけなので、南向きに広い面を取れば太陽光発電の効率が高いのが大きな魅力です。

太陽光を検討されている方には、非常に相性の良い屋根形状です。

2.施工コストを抑えやすい

屋根面が1枚だけのため、材料や工事の手間が少なく済むことが多いです。

構造もシンプルなので、初期費用を抑えたい方にも向いています。

3.屋根裏を有効活用できる

傾斜を活かして天井を高くしたり、ロフトを作ったりしやすいため、おしゃれな空間づくりができるので、デザインと機能性を両立した家づくりにピッタリです。

片流れ屋根のデメリット

1.雨漏りリスクが高くなる傾向

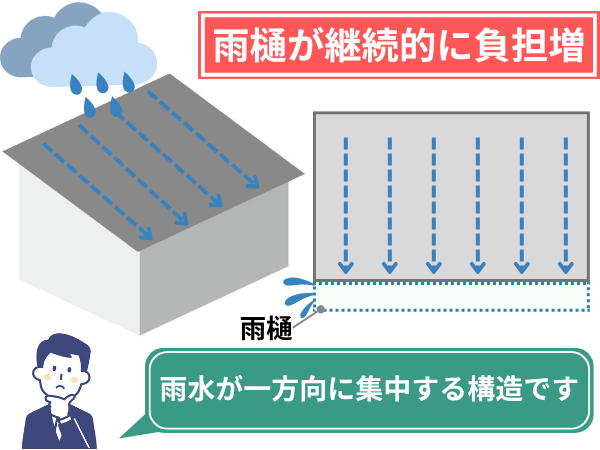

屋根の水がすべて一方向に流れるため、雨樋や外壁の一部に負担が集中しやすい構造です。

特に、雨量の多い流山市では、排水が追いつかないと雨漏りの原因になることもあります。

2.外壁の劣化が早い

デザイン上、軒(のき)を短くしたりなくしたりするケースが多く、また軒が片側しかないため、軒の短い側や軒のない側の外壁は雨風や紫外線の影響を直接受け、切妻屋根や寄棟屋根と比べて劣化が早まりやすいです。

屋根と同時に外壁のメンテナンスも検討する必要があります。

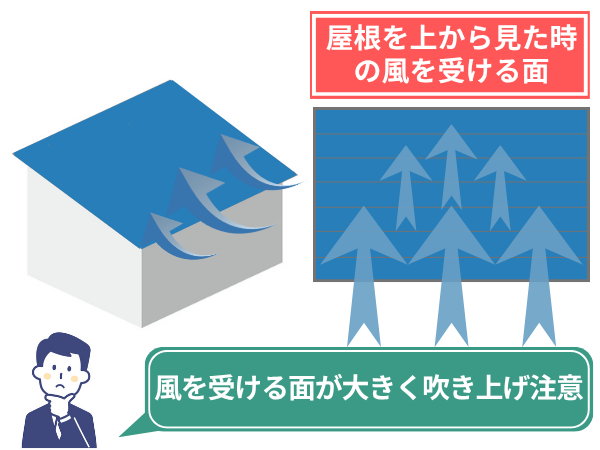

3.風の影響を受けやすい

1枚の大きな屋根面が風上になると、風が屋根を押し上げる「吹き上げ」の力を受けやすく、強風時に屋根材が剥がれたり、棟板金が浮いたりするリスクが高いです。

流山市での片流れ屋根のポイント

・近年の新しい家づくりでは、ZEH(ゼッチ)や太陽光発電に関心が高い方が多く、片流れ屋根は最適です。発電効率を最大化し、日々の光熱費削減に貢献します。

・雨水が一箇所に集中して流れ落ちるため、雨樋の破損や雨漏りリスクが高くなる傾向がある。

新しい住宅地では片流れ屋根が増えていますが、雨樋の詰まりや外壁の汚れが目立ちやすい傾向があります。

流山市のように雨の多い地域では、定期的な清掃とメンテナンスが長持ちのコツです。

気をつけたいメンテナンスの極意

切妻屋根のメンテナンス箇所

シンプルで、構造的に雨漏りリスクが比較的低いとされるのが切妻屋根ですが、シンプルだからこそ集中しやすい弱点があります。

棟板金のチェック

切妻屋根で最も劣化しやすいのが、屋根の頂点にある「棟板金」です。流山市でも台風や強風が吹くことがありますが、板金が浮いたり、それを固定している釘やビスが抜けたりすると、そこから雨水が浸入しやすくなります。築10年を目安に、浮きや錆がないか点検をおすすめします。

破風板のチェック

妻側(三角になっている部分の壁)にある「破風」や「ケラバ」は、軒が少ないため雨や紫外線の影響を受けやすく、劣化すると雨水の吸い込みにつながります。

破風の材質は「木製」「窯業系」「モルタル」「ガルバリウム鋼板」とさまざまですが、どの材質にしても定期的なメンテナンスが必要です。

寄棟屋根のメンテナンス箇所

四方向に傾斜を持つ寄棟屋根は、外観の安定感と耐風性の高さが特徴ですが、構造の複雑さが雨漏りリスクを高めます。

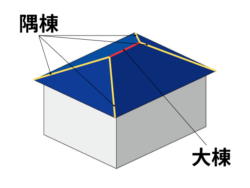

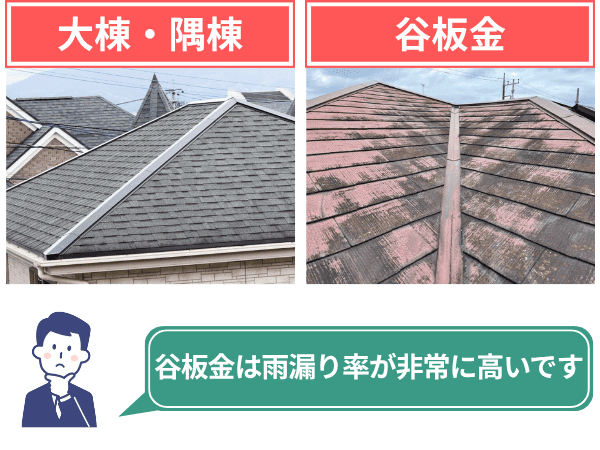

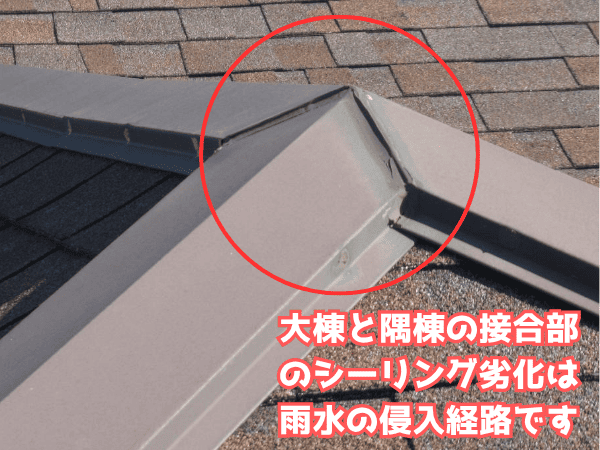

棟部分の劣化チェック

寄棟屋根は構造上、頂点の「大棟」だけでなく、四隅の「隅棟」という棟が多くなります。棟が多いほど接合部も増え、雨水の浸入経路となりやすいです。雨漏りのリスク箇所が増えるため、切妻屋根よりも点検箇所が多くなり、メンテナンス費用が割高になる可能性があります。

瓦屋根の場合、棟部分を固定している漆喰(しっくい)の劣化やひび割れに注意が必要です。流山では瓦屋根のお家も多いので、瓦がずれていないかも含めて隅々までチェックが必要です。

谷板金の劣化チェック

屋根と屋根が交わるV字部分を「谷」と呼び、ここに設置される「谷板金」は、四方からの雨水が集まるため、雨漏りの急所です。

落ち葉やゴミが詰まりやすく、排水が妨げられると雨漏りリスクが急上昇します。定期的な清掃と、板金自体の腐食や破損がないかの確認を怠らないようにしましょう。

片流れ屋根のメンテナンス箇所

一枚の大きな屋根面が一方向に流れる片流れ屋根は、シンプルモダンな外観が人気ですが、強風と雨水の流れが一点に集中するという構造的な特性を理解する必要があります。

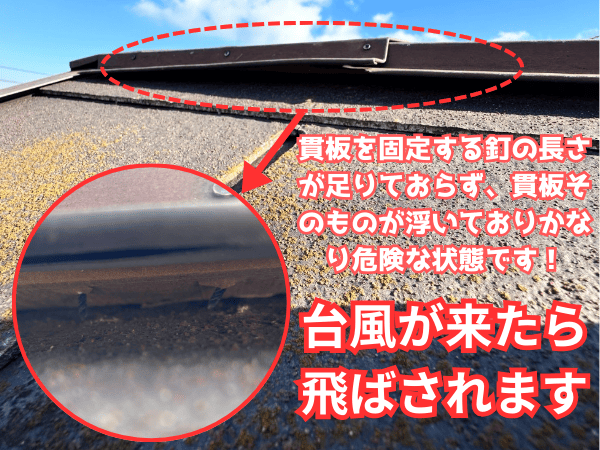

頂部の棟(けらば・棟板金)のチェック

片流れ屋根の頂部は、風の影響を非常に受けやすく、棟板金の浮きや剥がれが最も発生しやすい場所です。

強風に強い樹脂製の貫板(ぬきいた)の使用や、側面からのビス打ちなど、初期施工時から強固な固定が重要。そして、台風シーズン前後の点検は欠かせません。

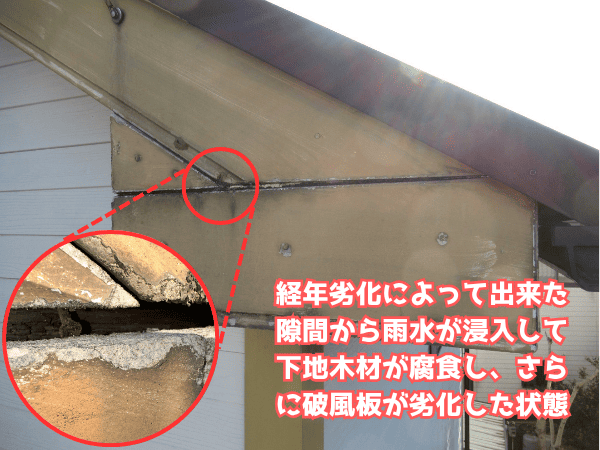

雨仕舞(あまじまい)のチェック

片流れ屋根は、雨水が一方向に集中して流れるため、雨樋への負担が大きいです。特に、軒(のき)が出ていない側の外壁と屋根の接合部(立ち上がり部分)は、雨漏りの急所になりやすい場所です。

雨樋の定期的な清掃と破損の確認を徹底しましょう。

また、雨にさらされやすい軒のない側の外壁は劣化が早いため、外壁の塗装メンテナンスも屋根と併せて計画的に行う必要があります。

すべての屋根に共通する「極意」

どの屋根形状にも言える、メンテナンスの最も重要な「極意」は以下の3点です。

1.専門業者による「定期的な点検」

特に台風や大雨の後、2〜3年に一度はプロの目でチェックしてもらいましょう。ご自身での屋根上り点検は大変危険ですのでおやめください。

2.「棟」と「接合部」は雨漏りの急所と認識する

棟板金の浮き、谷板金の詰まり、外壁との取り合いなど、異なる部材の接合部を特に意識して点検・補修します。

3.異変を見つけたら「早めの補修」

小さなひび割れや浮きを放置すると、雨漏りや下地の腐食など、大規模な修理に繋がります。早期の対応が、建物の寿命を延ばし、結果的にメンテナンス費用を抑える極意です。

シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

有資格者による確かな診断力を武器に、お客様に最も合った提案をさせていただきます。

そしてシャインは常時

『無料見積もり』『無料診断』『無料相談』

を行っております!

外壁塗装や屋根リフォームは、初心者の方にとっては不安な事も多いだろうと思います。

シャインでは、そんなお客様の疑問や不安に寄り添えるように、具体的で丁寧な説明・対応を心掛けております。

外壁塗装・屋根リフォームで分からない事や不安な事がございましたら、どんな些細な事でも構いません。

お気軽にシャインまでお問い合わせ下さい!

★流山市では、屋根材や塗料を実際に見て、気軽に相談ができるショールームをオープンしております!★

来店予約フォームはこちらから!※予約なしでもご来店いただけます!

無料診断依頼

無料診断依頼