ミサワホームの住宅の特徴を徹底解説!サイディングだけじゃない!オリジナルの外壁材や高耐久屋根材のメンテナンス注意点とは

2024.02.09 (Fri) 更新

みなさんこんにちは!

先週は雪が降りましたね!ずっと都心の近くで生まれ育った筆者にとっては久しぶりに見た雪でテンション上がってしまいました…!

さて、本日のテーマは【ミサワホームの特徴・メンテナンスでの注意点】についてです!

目次

- ミサワホームの住宅のメンテナンスでの注意点

- 高い強度を誇る「木質パネル接着工法」による「モノコック構造」の住宅

- 大空間の設計が可能

- 強いのは外壁だけじゃない!ミサワホームの床パネル

- 独自の制震装置「MGEO」

- ミサワホームの外壁の特徴

- 窯業系サイディングのメンテナンス注意点

- タイルのメンテナンス注意点

- 鉄骨住宅モデルのみで使用できる外壁がある

- ミサワホームのALC外壁「PALC(パルク)」

- 「PALC(ALC外壁)」のメンテナンス注意点

- 1回目のシーリングメンテナンスは増し打ち

- なぜ増し打ちで大丈夫なのか?厚みがポイント!

- ひび割れを放置するのは危険

- 防水性が失われる前に塗装メンテナンスをしよう

- ミサワホームの屋根の特徴

- コロニアルグラッサのメンテナンスの注意点

- メンテナンスは結局どこに頼むのが良いの?

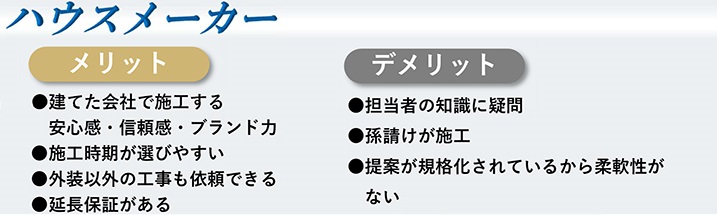

- ハウスメーカーのメリット・デメリット

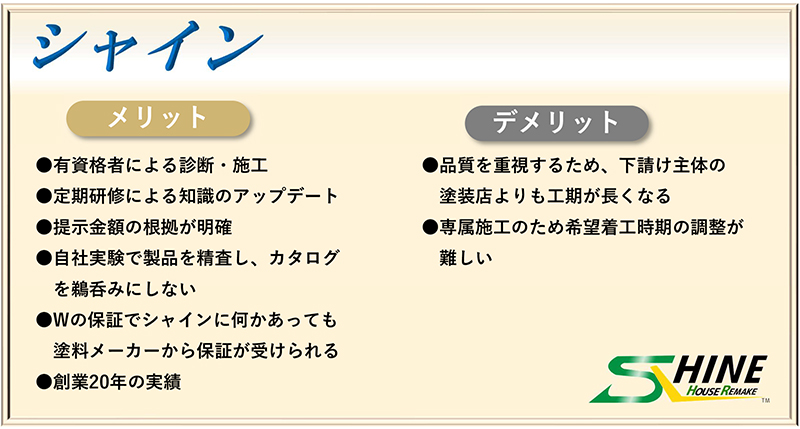

- シャインの特徴

- 最後に

- シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

ミサワホームの住宅のメンテナンスでの注意点

ミサワホームは独自の構法やシステムによって、頑丈で耐震性の高い住宅作りが特徴です。そしてその技術によって南極・昭和基地に居住棟を建設したことでも有名なハウスメーカーです。

また、昨年を含めなんと34年連続でグッドデザイン賞を受賞しています。57の住まい、計172点の受賞という住宅業界で随一の実績であり、

デザイン性の高さだけでなく、快適で長期的に住める住まいの提案が評価されています。

そんなミサワホームにお住まいの方、またはご近所の住宅などがミサワホームという方も多いのではないでしょうか?

ミサワホームのお住まいには、ミサワホームならではの様々な特徴があります。今回はミサワホームの特徴をご紹介しながら、知って損はないメンテナンスの注意点なども解説していきます!

高い強度を誇る「木質パネル接着工法」による「モノコック構造」の住宅

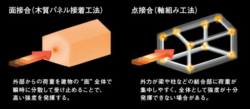

ミサワホームの木造住宅では、独自開発の【木質パネル接着工法】を採用しています。

木質パネル接着工法とは、120mmという厚みを持つ木質パネル同士を、業界最高水準の強度を持つ高分子接着剤や一般的な釘の約2倍もの耐力を持つスクリュー釘などよって強固に「面接合」する工法です。

この木質パネル接着工法で施工された住宅は「モノコック構造」の住宅と言います。

モノコック構造

モノコック構造

スクリュー釘による面接合

スクリュー釘による面接合

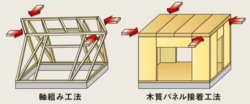

従来の在来軸組み工法(木造軸組工法)は、柱や梁などの骨組みによって建物を支えているため「点接合」となっていましたが、この工法では外部からの力は柱が交差する接合部分に集中するため、ゆがみや変形が発生しやすいのが難点でした。

木質パネル接着工法によって作られたモノコック構造の住宅は、四面の壁、屋根、床の計6面の箱型パネルで構成されているため、外面から作用する力を建物の面全体で分散して受け止める構造となっています。

これはジェット機等にも採用されている一体構造で、様々な方向からの荷重を建物全体で受け止め、変形しにくく高い強度を持つ構造を実現します。

大空間の設計が可能

モノコック構造によって歪みやねじりに対して高い耐久性を誇るため、地震や強風などに対する耐久性能を維持した状態で、30畳以上の大空間設計が可能となります。

さらに面で建物を構成するため柱や梁などが無く、スペースを有効的に使って大空間を実現できます。

強いのは外壁だけじゃない!ミサワホームの床パネル

従来の在来軸組み工法では地震の横揺れなど水平方向に対する力に弱く、床にねじれや歪みが生じやすいのが難点でした。

床が変形しやすいと建物自体が変形しやすくなります。しかし、逆に床が変形しにくく、その床と壁が強固に接合されているのであれば、外力は建物全体に分散されるため、建物自体も変形しにくくなります。

ミサワホームの床パネルは非常に高い剛性(ねじれや歪みに対する強さ)を持っているため、この床が壁や屋根と一体となることで、より耐久性の高い構造を実現します。

独自の制震装置「MGEO」

ミサワホームは、上記で解説した耐震性に優れた建築構造に加えて、独自の制震装置【 MGEO(エムジオ)】を導入しています。

建物の地震対策は大きく分けての「耐震」「免震」「制震」の3種類があります。

耐震というのは建物を造体そのものの強度を上げることで、他社でも取り入れられている最もスタンダードな地震対策です。ミサワホームは、さらに建物に揺れを抑制する装置を組み込む【制震】の技術を取り入れ、より安心な住まいを目指しました。

設置条件にほとんど規制を受けず、薄型で小型化・軽量化することによって壁の中に組み込むことができる点などが評価され、2006年にインテリアの商品デザイン部門にてグッドデザイン賞を受賞しています。

地震エネルギーを吸収して最大約50%軽減し、一般的な鉄骨ブレース構造に比べて建物の変形量を約1/8に抑えることができます。

また、この性能の高さを持ち合わせていながら設置価格は一般的な免震装置と比べて約1/5というローコストで設置することができるという点もメリットの一つです。

ミサワホームの外壁の特徴

ミサワホームの外壁は、大きく分けて

・窯業系サイディング

・タイル※オプション

の2種類に分かれています。また、吹付けを選択するとサイディングボードでも塗り壁を再現できます。

窯業系サイディングはセメントを主原料として、木材の繊維質などを混ぜてボード状に形成した外壁材で、サイディングボードの中でもナンバーワンの普及率を誇り、住宅外壁材全体の約8割を占めています。

ミサワホームではサイディングのことを「クラスティング」と呼び、主にニチハまたはケイミューのサイディングボードを採用しています。

意匠性も高く、タイル調・石肌調・レンガ調など幅広いラインナップとなっています。

タイル外壁はオプションとなりますが、無機物を高温で焼き固めて生成している外壁材のため汚れや傷が付きにくく、塗装の塗り替えも不要なため、非常に耐久性に優れています。

ミサワホームのようにオプション料金が必要だったり初期費用が高い場合が多いですが、メンテナンス回数が少なくて済むので、トータルコストで考えるとお得です。

窯業系サイディングのメンテナンス注意点

窯業系サイディングは外壁材自体に耐水性が無く、塗装を施すことによって耐水性を保っています。

塗装が劣化してしまうと耐水性の無い部分が剝き出しになるため、外壁材が水分を吸収してしまい、雨漏りなどの劣化を引き起こします。

また、冬場は雨漏りだけでなく、吸収された水分が凍結と融解を繰り返してひび割れなどを起こす凍害のリスクもあります。

凍害被害を受けた外壁

凍害被害を受けた外壁

塗膜の劣化を放置すると後々に大きな劣化に繋がるため、塗装の劣化が見られ始める7年~10年周期でメンテナンスすることをおすすめしています。

また、サイディングボード同士の隙間に注入されているシーリングも早ければ5年、大体10年程度経つと劣化してきます。

劣化したシーリング

劣化したシーリング

シーリングが劣化して破断や収縮を起こすと、塗膜の劣化と同様に隙間から雨水が侵入して様々な劣化を引き起こすため、新築から10年程度が経過している場合はメンテナンスを推奨しています。

タイルのメンテナンス注意点

タイル外壁は耐久性が非常に高く、何より塗装メンテナンスが不要なので、他の外壁材と比べてメンテナンス回数は各段に減ります。

しかし、決してメンテナンスフリーではありませんし、何十年もメンテナンスしなくても美観を保ち続けられる訳ではありません。長期的に美しい我が家を保つためには、定期的にメンテナンスすることが大切です。

タイルの主な劣化要因は、素地の経年劣化や業者の施工不良が原因のタイルの剥がれ、目地シーリングの劣化や外壁材の隙間からの浸水による雨漏りなどです。

タイル自体の耐久性は高いため、だいたい目地部分のシーリングが10年前後で最初に劣化していきますので、新築から10年を過ぎたあたりからメンテナンスすることを視野に入れておくと良いでしょう。

鉄骨住宅モデルのみで使用できる外壁がある

ミサワホームは木造建築がメインですが、数多くあるモデルの中で【HYBRIDシリーズ】は鉄骨住宅のモデルです。

基本的にサイディングがメインのミサワホームの外壁ですが、この鉄骨住宅モデル【HYBRIDシリーズ】でのみ、

ミサワホームオリジナルの【PALC】という外壁材が使用できます。このPALCに関して、下記で詳しく説明していきます!▽

ミサワホームのALC外壁「PALC(パルク)」

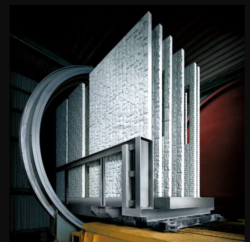

PALCはミサワホームオリジナルの外壁材ですが、実は一般的なALCとほぼ同じ材質となっています。

頭についている「P」はプレキャスト(Precast)の略で、直訳すると「あらかじめ成形された」、つまり、あらかじめ工場で生産され、デザイン性を高めたALC外壁材という解釈になります。

80mmという非常に厚型なパネルが特徴的で、ヘーベルハウスのALCパネル「へーベル」の75mmを超えて、大手のハウスメーカーの外壁材の中で最も厚みがある外壁材です。

また、凹凸の激しいデザインのため、外壁表面の塗布面積が増えて一般的な外壁材に比べて塗料がたくさん必要となります。

ALCパネルの内部には、鉄筋の骨組が組み込まれていますが、PALCは内部の鉄筋がダブルメッシュ配筋(鉄筋が二重構造)となっているため、外壁材自体の厚みと相まって、頑丈な外壁を実現しています。

「PALC(ALC外壁)」のメンテナンス注意点

1回目のシーリングメンテナンスは増し打ち

シーリングのメンテナンスには2パターンの施工方法があり、古いシーリングを撤去して新しいシーリングと交換する「打ち替え工法」と、古いシーリングの上に新しいシーリングを重ねる「増し打ち工法」があります。

モルタル壁やサイディングボードの場合、シーリングメンテナンスは基本的に「打ち替え」で行うのですが、

ALCの目地シーリングの場合、一般的には

・1回目は増し打ち工法

・2回目は打ち替え工法

というメンテナンススケジュールになります。

なぜ増し打ちで大丈夫なのか?厚みがポイント!

目地メンテナンスを行う場合は基本的に打ち換えで施工しますが、これはシーリングが十分な機能を発揮するために8~10㎜以上の厚みを作ってシーリングを充填することをシーリングメーカーが推奨しているからです。

サイディングボードの中で最も使用されている一般的な厚さは14mm又は16㎜で、厚みがあるものでは18㎜や21㎜のものもあります。

この場合、古いシーリングの上から増し打ちで施工してしまうと8~10㎜以上の厚みを確保出来ないため、耐久性が得られず短期間で再度打ち直しをすることになってしまいます。

そのため、基本的には打ち替えでの施工が一般的となっているのです。

ALCパネルは厚みがある外壁材であり、その中でもミサワホームのPALCは80㎜の厚みがあるため、 増し打ちでも十分な厚みを確保できます。

よって、一度目の施工で増し打ちにしても耐久性に問題はありません。

しかし、どんなに厚みのあるALCパネルでも、2回目のメンテナンスでも増し打ちをしてしまうと流石に厚みは確保出来ません。さらに、二重劣化しているシーリングの上に新たなシーリングを充填しても、十分な耐久性は期待できないでしょう。

よって、2回目のメンテナンスでは打ち替えを行う必要があるのです。

しかし、これらの施工方法はお住いのシーリングの劣化状態や外壁材の性質などによって異なりますので、知識の豊富な業者に点検してもらった上で、増し打ちか打ち替えかを判断してもらうのがおすすめです。

ひび割れを放置するのは危険

上記でちらっと解説しましたが、ALCパネルの内部には、補強材として鉄筋の骨組みなどが組み込まれています。

ALCパネルのほとんどには防水シートが無いため、外壁のヒビ割れを放置しておくとそのヒビから雨水が侵入して、鉄筋を酸化させて錆びらせてしまいます。

また、錆びた鉄筋は徐々に膨張していき、最終的に「爆裂」という外壁が割れる現象が起きる可能性もあります。

このような大きな症状に繋がる前に、ひび割れは見つけた時点で放置せずにメンテナンスを行うことが大切です。

防水性が失われる前に塗装メンテナンスをしよう

ALCパネルはサイディング同様に外壁材自体には防水性が無く、塗装によって防水性を補っています。

よって外部からの水の侵入によって劣化しやすく、内部に水が侵入すると、雨漏りや凍害(外壁内部の水が凍って体積が増えることでひび割れが発生すること)などの症状を引き起こします。

新築時は塗装によって守られていますが、メンテナンスのタイミングを誤るとせっかくの耐久性が失われてしまいますので、新築から10年を過ぎたあたりから塗装メンテナンスを視野に入れておく良いでしょう。

ミサワホームの屋根の特徴

ミサワホームでは、ケイミューから販売されている薄型スレート瓦の【コロニアルグラッサ】が標準仕様です。

コロニアルグラッサはトップコートに無機系塗料の「グラッサコート」が施されており、紫外線に強く色褪せしにくい高耐候スレート屋根です。

また、オプションで陶器瓦にすることも可能です。陶器瓦は高耐久且つ無塗装でメンテナンス性に優れているため、近年の新築住宅で人気の高い屋根となっています。

コロニアルグラッサのメンテナンスの注意点

コロニアルグラッサは耐用年数約30年とされていますが、2006年の販売後まだ30年経過していません。つまり実際の耐用年数はまだ未知数であるということです。

無機塗料はその名の通り無機物を主成分としているため他の塗料と比較しても非常に高い耐候性を誇り、グラッサコートも勿論例外ではありません。色褪せの抑制や耐候性は非常に優れています。

しかし、やはり屋根材自体はスレート屋根であるため、塗装がどんなに優れていても表面劣化はどうしても少しずつ表れてきてしまいます。10年~15年の間で一度メンテナンスを挟むと、より長持ちするでしょう。

また、コロニアルグラッサをはじめとしたスレート屋根は塗装メンテナンスも可能ですが、状況によってはカバー工法や葺き替え工法をおすすめしている場合もあります。

メンテナンスや点検の際は、事前に知識の豊富な業者にしっかりと点検を行ってもらった上で、既存状態や立地環境などに合わせてどのメンテナンス方法が最もオススメなのかをしっかりと見極めてもらうようにしましょう。

メンテナンスは結局どこに頼むのが良いの?

ミサワホームの外壁は窯業系サイディングやタイル、中にはALCなど、様々な種類の選択肢がありました。それぞれ施工する際のポイントも異なるため、

メンテナンス時は業者の知識が豊富さが問われます。そして万が一、知識のない業者に依頼してしまうと施工不良を起こしてしまうようなリスクが伴います。

確かな技術力を備えた信頼出来る業者を選ぶところから工事は始まります。メンテナンスをしてくれる業者選びというのは本当に重要なものなのです。

ハウスメーカーと弊社のような塗装屋のそれぞれのメリット・デメリットをまとめました。自分の希望に合うのはどちらなのか、業者を決める参考になればと思います!

ハウスメーカーのメリット・デメリット

ハウスメーカーに依頼する最大のメリットは何と言っても「家を建ててもらったところに依頼をする安心感」です。

信頼度やブランド力も含めて一番安心できるでしょうし、改めて業者を探す手間も省けます。

また、メーカーによっては延長保証を設けているところもありますので、工期が長引いても安心です。

デメリットとしては、施工を下請け業者に依頼するため、中間マージンが発生するぶん、他より費用がかなり高額な点です。

場合によってはさらその下に塗装会社が入って『孫請け』となることもあり、施工は別会社に依頼するため、ハウスメーカー自身の担当者は塗料や基材の知識が浅いこともよくあります。

外装工事で最も大切なことは、

『下地処理の技術力』と『塗料と基材の相性に関する知識』です。

下地処理がしっかりできていないと、どんなに良い塗料を使用していてもわずか数年で塗膜が剝がれてしまい、また塗装をする羽目になってしまいます。

そしてこのような事例・ご相談は比較的多いというのが現状です。

そして、塗料と基材(外壁材や屋根材)の相性の知識があまりない業者の場合、専用の下塗り塗料を使用しなければいけない場面で一般的な下塗り塗料での塗替えで施工されることもあります。

先述しましたが、この知識が不足している業者に依頼してしまうと施工不良の原因に繋がります。

シャインの特徴

弊社シャインはとにかく『豊富な知識による質の高い施工』を大切にしています。

有資格者による確かな診断力を武器に、お客様に最も合った適切な施工を提案させていただきます。

さらに、知識をアップデートしていくために、最新の建材や施工方法などの研修を定期的に実施し、製品に関しては自社でしっかりと実験をしているので、カタログだけでは分からない情報をお伝えすることができるというメリットがあります。

ただ、品質重視のため施工期間が通常よりも長くなってしまうことがありますので、工事内容にもよりますが、短期間での施工を希望している場合には少しデメリットになってしまうかもしれません。

最後に

今回は、ミサワホームの特徴や、ミサワホームならではのメンテナンスでの注意点などをご紹介させていただきました。

ミサワホームの外壁はサイディングやタイル、ALCなど、様々な種類がありました。それぞれ頻度に誤差はあるものの、だいたい10年前後を経過したらメンテナンスを考えておくということをおすすめしています。

また標準使用のスレート屋根も無機塗料の特殊塗装があるからと安心せずに、定期的なメンテナンスを行いましょう。

そしてメンテナンスや点検の際は、しっかりと現場を熟知した知識のある業者に依頼することが成功のカギとなります。

ミサワホームにお住まいの方、これからミサワホームでお家を建てる予定の方などの参考になれば幸いです!

シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

有資格者による確かな診断力を武器に、お客様に最も合った提案をさせていただきます。

そしてシャインは常時

『無料見積もり』『無料診断』『無料相談』

を行っております!

外壁塗装や屋根リフォームは、初心者の方にとっては不安な事も多いだろうと思います。

シャインでは、そんなお客様の疑問や不安に寄り添えるように、具体的で丁寧な説明・対応を心掛けております。

外壁塗装・屋根リフォームで分からない事や不安な事がございましたら、どんな些細な事でも構いません。

お気軽にシャインまでお問い合わせ下さい!

★流山市では、屋根材や塗料を実際に見て、気軽に相談ができるショールームをオープンしております!★

来店予約フォームはこちらから!※予約なしでもご来店いただけます!

無料診断依頼

無料診断依頼