塗料って結局どれがいいの?代表的な塗料7種類を性能や価格で比べてみた【2025年最新版】

2025.05.07 (Wed) 更新

みなさんこんにちは!

皆様、ゴールデンウイークはいかがでしたでしょうか?

雨の日もぼちぼちとありましたが、比較的ずっといい天気で良かったです!今週は残りあと3日、耐え切りましょう…!

さて、本日のテーマは【塗料の比較】についてです!

目次

- 塗料って色々種類があって、何が良いのかわからない!

- 人気塗料7種類を徹底解説

- アクリル塗料

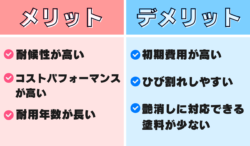

- アクリル塗料のメリット・デメリット

- シリコン塗料

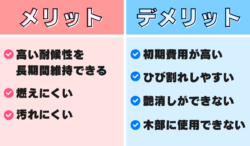

- シリコン塗料のメリット・デメリット

- フッ素塗料

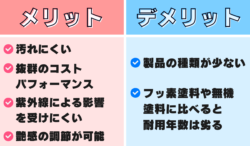

- フッ素塗料のメリット・デメリット

- 無機塗料

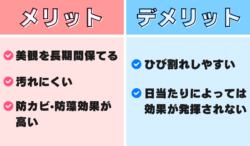

- 無機塗料のメリット・デメリット

- ラジカル制御型塗料

- ラジカル制御型塗料のメリット・デメリット

- ラジカル制御型塗料オススメ塗料

- 断熱・遮熱塗料

- 断熱・遮熱塗料のメリット・デメリット

- オススメ塗料

- 光触媒塗料

- 光触媒塗料のメリット・デメリットメリット

- 塗料選びをサポート!7種類を一括比較

- 塗料選びのポイント

- 外壁との相性

- 塗料の持つ性質と外壁の相性が重要

- 価格

- デザイン性

- リシン吹き付け

- スタッコ仕上げ

- 吹き付けタイル仕上げ

- 耐用年数

- 艶の有無

- 油性塗料or水性塗料

- シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

塗料って色々種類があって、何が良いのかわからない!

外装リフォームにおいて、「塗料の選択」というのは欠かせない重要なポイントです。

しかし、塗料の種類というのは皆さんが思っている以上に多く、全体的なグレードや主成分、艶の有無、機能性、性能や価格帯も様々です。

そんな莫大な選択肢の中から選ぶ、と言っても、「どれを選べば正解なの?」「何を基準に選んだらいいの?」「逆にどんなものを選ぶと良くないの?」と様々な疑問が浮かび、悩んでしまう方も少なく無いでしょう。

塗料選びは、どんなものを使用するかによって仕上がりの美しさだけでなく、耐久年数やメンテナンス頻度、長期的にかかるコストなどにも大きな違いが出てくるため、絶対に失敗したくない部分でもあります。

そこで今回は、塗料の中でもよく採用される代表的な塗料材7種類をピックアップし、それぞれの特徴やメリット・デメリットなどを詳しく比較しながら選び方のポイントを解説していきます。

お家の状態や立地条件などによってベストな塗料は異なるため最終的な選択はプロに任せるのが一番ですが、塗料の特性や相場感を何となく理解するだけでもイメージは付きやすくなりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

人気塗料7種類を徹底解説

シャインがピックアップした塗料材7種類の特徴やメリット・デメリットを分かりやすく紹介していきます。

▷「塗料材の比較表をすぐ見たい!」という方はこちらをクリック

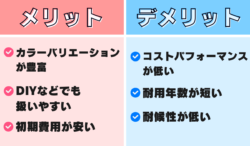

アクリル塗料

アクリル塗料とは、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。

価格が非常に安いのが特徴であり、平米単価は約1,000円〜1,500円/㎡ほどで、数ある塗料の中で最も低価格です。また発色が良く、カラーバリエーションも豊富です。

しかし低価格なだけあって耐久性や耐候性はかなり低く、紫外線・雨風などに弱いため耐用年数は3~8年程度、と非常に短く設定されています。

かつては住宅の外壁・屋根塗装の主流塗料として使用されていましたが、今はもっと高性能な塗料が次々と開発されているため塗料グレードは最低ランクとなり、現在では屋根塗装・外壁塗装共にほとんど使われることは無くなりました。

初期費用の安さにつられてアクリル塗料を選んでしまうと、10年も経たないうちに再塗装が必要となり結果的に大幅なメンテナンスコストがかかるため、あまりおすすめはしません。

しかし、速乾性があり軽くて扱いやすい塗料であるため、DIYなどで部分的な塗装を行う際には適している塗料です。

アクリル塗料のメリット・デメリット

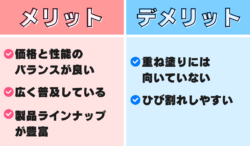

シリコン塗料

シリコン塗料とは、シリコン樹脂を主成分とする塗料です。

シリコン樹脂とアクリル樹脂の両方を主成分としているため「アクシルシリコン塗料」とも言われますが、アクリル塗料とは全くの別物となっています。

「塗料選びに迷ったらシリコン」と勧める塗装業者も多く見られるほど、外壁塗装において最も多く採用されている非常にスタンダードな塗料で、一般住宅だけでなく大規模建築物などにも使用されています。

耐久性・耐候性が高いため紫外線や雨風の影響を受けにくく、また塗料に配合されているセラミック成分によって汚れにくい塗膜を形成します。さらには熱に強い性質があるため、耐熱性にも優れています。

このように様々な方面に対するスペックが高く、さらに平米単価は約2,300~3,000円/㎡と塗料の中でも平均的な価格であるため、塗料の持つ性能と価格帯のバランスが良いのが特徴です。

また、製品のラインナップが豊富なためカラーバリエーションなども多く、それぞれのニーズに合った塗料を選ぶことができます。

参考記事▽

★最もスタンダードな塗料と言えば!外壁塗装における【シリコン塗料】のメリット・デメリットについて徹底解説!

★外壁塗装におけるシリコン塗料の相場とは?価格を左右するポイントや費用を抑えるための方法も解説!

シリコン塗料のメリット・デメリット

フッ素塗料

フッ素塗料とは、鉱物を原料としたフッ素樹脂を配合した塗料です。

酸性雨や紫外線、雨風などに対する非常に強い耐候性を持っているのが特徴で、耐用年数は約15年~20年という長期間を実現しています。また防汚性に優れているため汚れにくく、塗装の塗り替え頻度が抑えられることでメンテナンスコストの削減にも効果をもたらします。

平米単価は約4,000~4,500円/㎡で、一般的に普及しているシリコン塗料の約1.5倍となっています。そのため初期費用が高いのがデメリットのひとつですが、

耐用年数が非常に長く10年前後で塗り替えを行う必要があるシリコン塗料と比べてその期間のメンテナンス費用が浮くため、トータルコストはむしろお得になります。

このような優れた耐久性から頻繁なメンテナンスが難しいとされる大型建造物の塗装に使用されることが多く、六本木ヒルズの森ビルやスカイツリーなどもフッ素塗料を使用しています。

参考記事▽

★耐用年数の長さが強み!外壁塗装における【フッ素塗料】のメリット・デメリット

フッ素塗料のメリット・デメリット

無機塗料

無機塗料とは、「無機物」を原料とした塗料です。

無機物とはガラスや鉱物のような劣化することのない物質のことで、紫外線による劣化や色褪せがほとんど起こりません。よって、塗料に採用することで塗料自体の耐久性をぐんと上げることができ、長期間にわたって建材を保護します。

この無機物と有機物の混合塗料を無機塗料といい、高い耐久性と耐候性によって、塗料の中では最高峰のグレードを誇ります。

とにかく寿命が非常に長いのが特徴で、耐用年数は20年以上を見込めるとされています。また、無機物は燃えにくいため耐火性にも優れており、住宅を火災から守ることができます。

平米単価は約5,000~5,500円/㎡と言われており、シリコン塗料の約2倍という驚異の高価格です。しかし、こちらもフッ素塗料同様にその分メンテナンス回数が少ないため、長期的に考えるとトータルコストはお得です。

艶を調整すると耐久性が低下してしまうため、基本的に完全な艶消しの仕上げは出来ません。

参考記事▽

★汚れにくいけど価格は高い?外壁塗装における【無機塗料】のメリット・デメリットを解説!

★外壁塗装における無機塗料の相場とは?価格を左右するポイントや費用を少しでも抑えるための方法も解説!

無機塗料のメリット・デメリット

ラジカル制御型塗料

ラジカル制御型塗料とは、名前の通り「ラジカル」の発生を制御する働きを持つ塗料です。

「ラジカル」とは、塗料の顔料に紫外線が触れて発生するエネルギーのことで、塗膜を劣化させる性質を持っています。

そのため、ラジカル制御型塗料ではラジカルを閉じ込めたり捕まえたりすることによって、塗膜の劣化を抑えて塗料の耐候性を延ばしています。

このラジカルを抑える働きによって優れた耐候性を発揮するため、塗料グレードはシリコン塗料とフッ素塗料の間に相当しますが、コストはシリコン塗料とほぼ同価格と言われています。

つまり、同価格でシリコン塗料よりも長持ちするということなのです。

このコストパフォーマンスの高さが、ラジカル制御型塗料の最大の強みです。

「フッ素塗料は高額過ぎるからシリコン塗料かな…」と考えているのであれば、是非ラジカル制御型塗料を検討してみることをオススメします。

ラジカル制御型塗料のメリット・デメリット

ラジカル制御型塗料オススメ塗料

【パーフェクトトップ】

パーフェクトトップは国内最大手の塗料メーカー「日本ペイント」が開発した塗料で、ラジカル制御技術による強い耐候性が強みの塗料です。

親水性によるセルフクリーニング機能も備えており、汚れを落としやすく且つ付きにくくする構造によって美観を長期的に維持します。

同シリーズの下塗り塗料と組み合わせることで様々な外壁材に対応可能であり、カラーバリエーションはなんと46色と非常に豊富です。

パーフェクトトップについては以下のブログでも詳しく解説しています!ぜひご覧ください▽

断熱・遮熱塗料

遮熱・断熱塗料は、それぞれ「室内の温度上昇を抑え、快適な気温を維持する効果」を持つ塗料です。

しかし、断熱塗料と遮熱塗料は、塗料の持つ性質が微妙に違います。

断熱塗料は熱伝導(熱が物体の熱い部分から冷たい部分へと移動する現象)を抑え、室内と室外間での熱を行き来しにくくする効果があり、夏は外の熱を遮断し、冬は室内の熱を留めます。

一方で、遮熱塗料は太陽光を反射して熱をカットする効果のみを持っており、冬場の保温効果はありません。これが断熱塗料・遮熱塗料の違いです。

ですが、それぞれの性質によって室内を快適な気温に維持することが出来るだけでなく、過度なエアコンの使用の抑制にも繋がるため、省エネ効果も期待できる環境に優しい塗料です。

塗料に含まれる樹脂のグレードによって単価が変わるため価格帯は商品によって様々ですが、断熱・遮熱効果を備えていることによって通常の塗料よりも多少は高くなると考えておきましょう。

参考記事▽

★断熱塗料との違いは?正直効果ってどうなの?これからの時期に大活躍な【遮熱塗料】について徹底解説!

断熱・遮熱塗料のメリット・デメリット

オススメ塗料

【エシカルプロクール】

エシカルプロクールは、株式会社NCKがヒートアイランド現象の対策として開発した遮熱塗料です。

精密機器の熱対策に用いられる高性能セラミックスが含まれており、太陽光の強い熱線に対して「反射」と「放熱」のダブルの効果で高い遮熱性を発揮します。

水性塗料であるため環境にもやさしく、塗料独特の臭いもありません。

また、シリコン系塗料の「エシカルプロクールSi」はJIS認証製品でもあり、製品の品質が正式に保証されている安全性の高い塗料です。

エシカルプロクールについては以下のブログでも詳しく解説しています!ぜひご覧ください▽

節電・省エネに効果的!環境にやさしい塗料、エシカルプロクールについて徹底解説

光触媒塗料

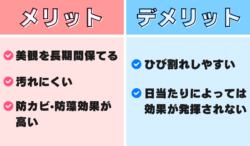

光触媒(ひかりしょくばい)塗料は、塗膜の汚れにくさ・防汚性に特化した塗料です。

光触媒塗料では、太陽光(紫外線)を浴びると化学変化によって汚れが分解されるため、付着力が低下して簡単に汚れが落ちやすく、雨水と一緒に洗い流すことが出来ます。これを、「セルフクリーニング機能」といいます。

また、親水性(水に馴染みやすい性質)も持ち合わせているため、汚れが付着しにくい塗膜を形成して、外壁の耐久性を高めます。

水に馴染みやすいと汚れが付きにくいのは、雨が降ると雨水によって表面に水膜が張られ、その膜があることで汚れの直接的な付着を防ぐからです。

太陽光(紫外線)が無ければ効果が発揮できないため、日当たりの良し悪しが重要なポイントとなっています。立地によっては期待する性能が発揮されない場合があるということを理解しておきましょう。

また、塗料グレードとしてはフッ素塗料と無機塗料の間に相当します。高い耐久性を持つ塗料であるため、それなりの初期費用がかかることも頭に入れておきましょう。

光触媒塗料のメリット・デメリットメリット

塗料選びをサポート!7種類を一括比較

上記で解説した塗料7種を、様々な性質の視点から比較してみました。▽

注意してほしいのが、ただ〇や◎が多いものを選べば良いわけではなく、皆さんの家に合った条件によって最善の塗料の選択肢は異なるということです。

しかし、自分の家を塗装する際、どんな塗料を選べば良いのか分からない人も多いかと思います。

「塗料を選ぶ時はどこを気にすればいいの?」「塗料選びで最も大切なことって何?」このような疑問を抱えている方に、下記では迷った時のための塗料を選ぶポイントや選び方のヒントを紹介していきます。

塗料選びのポイント

外壁との相性

塗料と外装材にはそれぞれ相性があります。

例えば、フッ素塗料や無機塗料、光触媒塗料などの優れた耐候性を持つ塗料は、モルタル外壁や木部とは相性が悪いとされています。

これらの塗料は塗膜が硬く、ひび割れしやすいという点がデメリットでした。

モルタル外壁は乾燥や温度変化などによって収縮や膨張を繰り返しやすいため、硬い塗膜ではその伸縮性に追従出来ずに割れてしまいやすいのです。また、モルタル自体も割れやすい性質を持っているため、モルタルのひび割れがそのまま伝わって塗膜のひび割れに繋がるケースなどもあります。

しかし、微弾性フィラーや弾性フィラーなどの伸縮性のある下塗り塗料を使用したり、弾性タイプの塗料を採用することで、ひび割れが起きるリスクを多少軽減することもできます。

木部もモルタル同様に伸縮しやすい性質を持っているだけでなく、吸い込みが激しいため塗料の密着性が足りず施工不良を起こしやすいことから、不向きとされています。

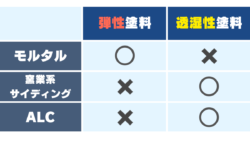

塗料の持つ性質と外壁の相性が重要

相性の悪い外壁材と塗料の解説をしましたが、基本的に外壁材と塗料の相性は、その塗料の持つ「性質」によって左右されます。

シリコン塗料だからこの外壁が良い!無機塗料はこの外壁材がピッタリ!といった単純な分類も勿論一つの目安にはなりますが、

肝心なのは、その塗料が持つ性質と、自分の家の外壁材が必要とする性能が合っているかどうかという点です。

そんな、塗料と外壁材の相性を見極めるためにぜひ覚えておきたいキーワードが、

「弾性(だんせい)」と「透湿性(とうしつせい)」です。

【弾性】

弾性とは伸縮性があることを指し、「弾性塗料」と呼ばれる塗料は、ゴムのように伸び縮みする柔らかい塗膜を形成する塗料のことです。

周囲の動きに合わせて伸び縮みするため、ひび割れが発生した場合はひび割れに塗膜が追従し、隙間を作りません。

【透湿性】

透湿性は今やほとんどの塗料に含まれています。外部からの水分をブロックしつつ湿気や水蒸気などのみを通す性質で、透湿性の高い塗料で塗装することによって、

湿気が内部に蓄積されることによって起こる「塗膜膨れ」や「内部結露」を防ぐことが出来ます。

この2つの性質と、一般的によく使用されている外壁材3種類の相性はこちらです。▽(下図参照)

モルタル外壁では、「ひび割れしやすい」というデメリットをカバーするという観点からすると弾性塗料が適していますが、

ソフトリシン吹付などの外壁の場合は、高い透湿性を持つ塗料でなければ、膨れのリスクは抑制できないと考えられます。

よって、シャインではモルタル壁に適している塗料の性質については、「弾性と透湿性どちらも適しており、外壁の状態や旧塗膜の状況による」という見解を示しています。

例えば、常に湿気っている・外壁内の含水率(外壁内に含まれる水分の割合)が高い といった場合も、透湿性塗料の使用が推奨されます。

一方、旧塗膜が弾性塗料でまだ弾力性が残っている場合は、塗膜割れを起こすリスクを防ぐために弾性塗料を使用しなければなりません。

外壁の特徴や状態によってそれぞれ異なるのです。

反対に、サイディングやALCは弾性塗料が向いていません。窯業系サイディングやALCは蓄熱性が高く、熱で柔らかくなる弾性塗料を塗装してしまうと塗膜が膨張し、「塗膜膨れ」と呼ばれる劣化症状が起きてしまうからです。

そして、窯業系サイディングやALCに適しているのは透湿性のある塗料です。ALCも窯業系サイディングも防水性が低いことから、外壁内に湿気が溜まりやすい傾向があり、透湿性塗料で塗装することで、湿気を内部に溜めずに外に逃がして常に通気性の良い状態を保つことができるからです。

この2つの性質と外壁材の相性を間違えると、早期劣化の原因になりますので要注意です。

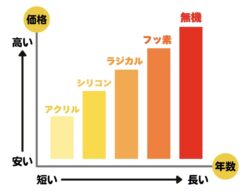

価格

塗料の価格はグレードと比例しています。

高性能な塗料であるほど価格は高く、また耐久性や耐用年数が下がるにつれてリーズナブルになっていきます。

そして、もう一つ、価格を左右する大きなポイントは、【初期費用orコストパフォーマンス どちらを重視するか】という点です。

比較表を見ても分かるように、初期費用が安い塗料は耐久性や耐候性が低いものが多く、もちろん逆も然りです。

これは、安価な塗料は耐用年数が短いことからその都度塗装や補修を行うため、長期的なスパンで見るとメンテナンスの回数が多く、複数のメンテナンス費用や足場代などが積み重なっていくからです。

逆に初期費用が高い塗料は、高価格なぶん、紫外線や雨風の影響を受けても劣化しにくい仕組みになっているため耐久性が非常に高く、メンテナンスの回数が少ないためトータルコストを抑えることができます。

「一時的に安くしたい」のか、「長く安心して使いたい」のかで、選ぶ塗料は変わってきます。

どちらを重視したいのかを明確にさせておくことで、選ぶべき塗料だけでなく、大まかな価格帯も把握することが出来ます。

デザイン性

塗料のカラーや仕上がりのデザインは、家全体の印象を左右する非常に重要なポイントです。

外観や仕上がりにこだわりがある場合は、色の自由度が効くカラーバリエーションが豊富な塗料がおすすめです。

また、外壁塗装の場合、デザイン性を重視した「吹き付け塗装」という仕上げ方法があります。

吹き付け塗装とはスプレーガンという専用の機械を使って塗料を霧状にして吹き付ける塗装方法で、モルタル外壁の仕上げ方法としてよく採用されています(サイディング・ALCなどにも塗装可能)。

表面に細かな凹凸が出来ることによって、高級感のある仕上がりになります。

吹き付け塗装は、大きく【リシン吹き付け】【スタッコ仕上げ】【吹き付けタイル仕上げ】の3種類に分けられます。

リシン吹き付け

吹き付け塗装の中で最も一般的な仕上げ方法です。

「骨材」と呼ばれる砂状の素材を塗料に混ぜて吹き付けることで、土壁のようなマットでザラザラとした質感になります。骨材の大きさによって印象を大きく変えることができる仕上げ方法です。

塗膜が薄くひび割れしやすいというデメリットがありますが、ひび割れを抑制する柔軟性の高いソフトリシン(弾性リシン)などもあります。

スタッコ仕上げ

骨材に加えてセメントや砂・石灰・水を塗料に混ぜて、吹き付けていきます。

また色を出したりデザイン性を高めるために顔料や大理石チップなどを加えることもあります。

吹き付けた状態でそのまま乾燥させる「吹き放し」と、吹き付けた後にコテやローラーで軽く押さえる「凸部処理(ヘッドカット)」の2種類から好みの仕上げを選ぶことができます。

リシン仕上げに比べて塗膜が厚く、凹凸もハッキリとしているため重厚感のある仕上がりになるのが特徴です。

吹き付けタイル仕上げ

主成分のセメントに顔料・繊維・合成樹脂エマルションなどを混ぜ合わせて構成された塗材を、下塗りをした上から吹き付け、最後に上塗りを2回行って仕上げます。

通常の吹き付け塗装と少し工程が異なるのが特徴で、上塗りを行うことで厚みのある塗膜を形成して耐久性が向上するだけでなく、塗装は表面の塗り替えのみで済むため、メンテナンス性にも優れています。

また、骨材を入れないため凹凸が滑らかで、表面がツルツルとした艶のある仕上がりになります。

ちなみに「タイル」という名が付いていますが、一般的なタイル外壁とは見た目も施工方法も全く別物です。

耐用年数

塗料の耐用年数と価格は比例しており、基本的にアクリル→シリコン→ラジカル→フッ素→無機 の順番で上がっていきます。

また、耐用年数はメンテナンス性にも大きく関係しています。

耐用年数が短いほどメンテナンスの回数が増えるためコストや手間がかかりますが、耐用年数が長ければメンテナンスの頻度は下がり、

場合によっては一度で済ませられる可能性もあるため、耐用年数が長い方が長期的に掛かるコストが抑えられることは明らかです。

艶の有無

外壁の艶感は、「艶あり」「7分艶」「5分艶」「3分艶」「艶消し」の全5段階に分類されます。

街中の住宅を見ていると、艶の無いマットな仕上がりになっている外壁を見かけることもあるかと思いますが、艶消し仕上げはクールで高級感のある雰囲気を醸し出すことが出来るため、近年人気が高まってきています。

艶消し塗装

艶消し塗装

しかし、塗料の中には艶消しにすることが出来ないものもあり、フッ素塗料や無機塗料などは艶消しを選択できません。

これは塗料の耐久性と関係しており、艶の調整をするために塗料に添加剤を配合すると塗料の耐久性が著しく低下してしまうからなのです。

塗装において、自分の家は機能性と外観のどちらを優先したいかをしっかり考慮した上で、艶の有無を選択すると良いでしょう。

また、近年では僅かですが艶消しのフッ素塗料も開発も進んでいます。気になった方は是非調べてみてください!

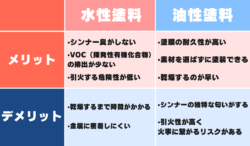

油性塗料or水性塗料

塗料は、「油性塗料」と「水性塗料」の2パターンに分けることが出来ます。

塗料は顔料や樹脂などの原料を混ぜ合わせたままの状態では粘度が強いため、そのまま塗装しても綺麗に塗ることが出来ません。そこで、塗料の粘土を下げるために「希釈剤」と呼ばれる塗料を薄めるための液体を入れます。

この希釈剤に塗料用のシンナーを使用しているものを「油性塗料(溶剤塗料)」、水を使用しているものを「水性塗料」といいます。

油性塗料と水性塗料の違いは、この希釈剤の種類なのです。

従来では、水性塗料よりも油性塗料の方が耐久性が高く長持ちすると言われてきましたが、水性塗料の技術開発が進んだことから油性塗料と水性塗料の耐久性の差はほとんど無くなってきており、今では外壁塗装の主流は水性塗料となっています。また、水性塗料の価格も、油性塗料と比べてほぼ差はありません。

では、塗装では結局どちらを使うのが良いのでしょうか?

最終的な選択は専門業者に任せるのが一番ですが、どちらかで迷っている場合は【水性塗料】をおすすめします。

以下の画像は、水性塗料・油性塗料のメリット・デメリットの比較表です。

これを見ても分かるように、水性塗料には塗料特有の臭いが無く、またVOC(有機化合物)の排出量も少ないため、環境にも優しい塗料です。

油性塗料と耐久性に大差がないのであれば、住宅密集地などで隣家に迷惑をかける可能性がある場合や、ペットを飼っている家庭などでは水性塗料をおすすめします。

また、金属素材には密着しにくいという性質があるため金属サイディングや金属屋根の塗装には不向きであると思われがちですが、

下塗りに溶剤系塗料を使用すると密着性が上がり、水性塗料でも問題なく塗装することが可能です。

シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

有資格者による確かな診断力を武器に、お客様に最も合った提案をさせていただきます。

そしてシャインは常時

『無料見積もり』『無料診断』『無料相談』

を行っております!

外壁塗装や屋根リフォームは、初心者の方にとっては不安な事も多いだろうと思います。

シャインでは、そんなお客様の疑問や不安に寄り添えるように、具体的で丁寧な説明・対応を心掛けております。

外壁塗装・屋根リフォームで分からない事や不安な事がございましたら、どんな些細な事でも構いません。

お気軽にシャインまでお問い合わせ下さい!

★流山市では、屋根材や塗料を実際に見て、気軽に相談ができるショールームをオープンしております!★

来店予約フォームはこちらから!※予約なしでもご来店いただけます!

無料診断依頼

無料診断依頼